技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」とは入管法別表第一の二に記載がある、就労系の在留資格です。

| 技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。) |

|---|

これはわかりにくいので、すこし分解してみましょう。

| 技術・人文知識 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 |

|---|---|

| 国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 |

このように大きく2つに分けることが出来ます。

技術・人文知識は就職活動での理系・文系の棲み分けをイメージすればよいと思います。

国際業務は「外国の文化に基盤を有する思考」「外国の文化に基盤を有する感受性」を必要とされており、これは通訳やデザイナーが該当します。

このように技術・人文知識・国際業務での在留資格の活動範囲はあいまいに指定されている分広範囲になりますが、業務に付随する現場仕事や単純労働については注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務の在留資格ではオフィスワークを前提としているため、現場作業や単純労働をさせることは出来ません。しかし全くできないということではなく「他の日本人新入社員と同じように研修のために最初の1年を現場で学ぶ」ということは可能です。

次に技術・人文知識・国際業務の上陸許可基準を紹介します。

技術・人文知識・国際業務の上陸許可基準

| 技術・人文知識 | いずれかに該当すること | 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと※3。 |

|---|---|---|

| 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。 | ||

| 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。 | ||

| 備考:IT系の業務に従事しようとする場合で、法務大臣告示があるIT系試験に合格するか、その資格を有しているとき学歴・実務経験不要。 | ||

| 国際業務 | いずれかに該当すること | 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。 |

| 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。 ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。 | ||

| 技術・人文知識・国際業務 | 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること | |

技術・人文知識に係る業務に従事する場合は、「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻」する必要があります。ただし専攻した科目と従事しようとする業務の関連性について、大学卒業と専門学校卒業では扱いが異なります。

大卒(短大・高専も含む)の場合は、専攻した科目と従事しようとする業務の関連性については柔軟に判断されます。これは日本人の学生が就職活動をすることにも言えることですが、一見文系学生向けの職種に理系学生が応募することはあることと同じです。

一方専門学校卒業の場合は、専攻した科目と従事しようとする業務の関連性については、相当程度の関連性を必要とします。

このように大学卒業生と専門学校卒業生で比較すると専門学校卒業生は、許容される業種・業務が限定されていると言えます。

外国人留学生キャリア形成促進プログラム

外国人留学生キャリア形成促進プログラムで外国人留学生に対して質の高い教育を行っているものとして文部科学大臣が認定した専門学校の卒業生については、関連性について柔軟に判断されることとなります。

また、卒業後に「留学」から在留資格を変更する場合に、「技術・人文知識・国際業務」ではなく「特定活動(告示46号)」を選択することも出来るようになります。

IT告示

「技術・人文知識」に関する業務に従事する在留資格を申請する際に、IT系の業務に従事しようとする場合で、法務大臣告示があるIT系試験に合格するか、その資格を有しているとき学歴・実務経験不要となります。

令和2年法務省告示第118号では次の試験合格と資格が対象となっています。

試験によるもの

日本における試験

- 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験

- 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する次の情報処理技術者試験

- ITストラテジスト試験

- システムアーキテクト試験

- プロジェクトマネージャ試験

- ネットワークスペシャリスト試験

- データベーススペシャリスト試験

- エンベデッドシステムスペシャリスト試験

- ITサービスマネージャ試験

- システム監査技術者試験

- 応用情報技術者試験

- 基本情報技術者試験

- 情報セキュリティマネジメント試験

- 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した次の情報処理技術者試験

- 第一種情報処理技術者認定試験

- 第二種情報処理技術者認定試験

- 第一種情報処理技術者試験

- 第二種情報処理技術者試験

- 特種情報処理技術者試験

- 情報処理システム監査技術者試験

- オンライン情報処理技術者試験

- ネットワークスペシャリスト試験

- システム運用管理エンジニア試験

- プロダクションエンジニア試験

- データベーススペシャリスト試験

- マイコン応用システムエンジニア試験

- システムアナリスト試験

- システム監査技術者試験

- アプリケーションエンジニア試験

- プロジェクトマネージャ試験

- 上級システムアドミニストレータ試験

- ソフトウェア開発技術者試験

- テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験

- テクニカルエンジニア(データベース)試験

- テクニカルエンジニア(システム管理)試験

- テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験

- テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験

- 情報セキュリティアドミニストレータ試験

- 情報セキュリティスペシャリスト試験ITストラテジスト試験

中国における試験

- 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する次の試験

- 系統分析師(システム・アナリスト)

- 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)

- 系統架構設計師(システム・アーキテクト)

- 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)

- 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

- 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

- 程序員(プログラマ)

- 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した次の試験

- 系統分析員(システム・アナリスト)

- 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)

- 系統分析師(システム・アナリスト)

- 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)

- 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

- 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

- 程序員(プログラマ)

フィリピンにおける試験

- フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する次の試験

- 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者試験

ベトナムにおける試験

- ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する次の試験

- 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した次の試験

- 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

- 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ミャンマーにおける試験

- ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する次の試験

- 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

台湾における試験

- 台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した次の試験

- 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

- 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

- 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

マレーシアにおける試験

- マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者試験

タイにおける試験

- 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する次の試験

- 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者試験

モンゴルにおける試験

- モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する次の試験

- 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

バングラデシュにおける試験

- バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する次の試験

- 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

- 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

資格によるもの

シンガポールにおける資格

- シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

韓国における資格

- 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格

- 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

- 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

これらの試験に合格したり資格を取得している外国人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の審査が緩和されます。

外国人を雇用する企業等のカテゴリー

外国人を雇用する企業の規模などにより、カテゴリー分けされており、「カテゴリー1」「カテゴリー2」「カテゴリー23」「カテゴリー4」と別れています。カテゴリーによって必要な提出書類が変わったり、在留期間に影響があったりします。

カテゴリー1

| カテゴリー1 | 1.日本の証券取引所に上場している企業 2.保険業を営む相互会社 3.日本又は外国の国・地方公共団体 4.独立行政法人 5.特殊法人・認可法人 6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人 7.法人税法別表第1に掲げる公共法人※1 8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) 9.一定の条件を満たす企業等 |

|---|

法人税法別表第1に掲げる公共法人

※17.法人税法別表第1に掲げる公共法人とは、法人税法により法人税を免税されている法人です。

法人税法別表第1に掲げる公共法人一覧

沖縄振興開発金融公庫

株式会社国際協力銀行

株式会社日本政策金融公庫

港務局

国立大学法人

社会保険診療報酬支払基金

水害予防組合

水害予防組合連合

大学共同利用機関法人

地方公共団体

地方公共団体金融機構

地方公共団体情報システム機構

地方住宅供給公社

地方税共同機構

地方道路公社

地方独立行政法人

独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定をしたものに限る。)

土地開発公社

土地改良区

土地改良区連合

土地区画整理組合

日本下水道事業団

日本司法支援センター

日本中央競馬会

日本年金機構

日本放送協会

福島国際研究教育機構

高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

これについては別枠で解説していきます。再編集してリンクを付けます。

一定の条件を満たす企業等

「カテゴリー1」は上場企業を始め大規模な会社を想定していると思われますが、「9.一定の条件を満たす企業等」(下の表の認定を受けた企業)には小規模な会社もあります。

| ユースエール認定企業 | くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業 | えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業 |

| 安全衛生優良企業 | 職業紹介優良事業者 | 製造請負優良適正事業者 |

| 優良派遣事業者 | 健康経営優良法人 | 地域未来牽引企業 |

| 空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者 | 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者 |

これらの認定は小規模企業を対象にしたものもありますが、これらの認定を受けた企業はカテゴリー1として審査の扱いを受けます。

カテゴリー2

| カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関 |

|---|

給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人とは、一概には言えませんが一般的には従業員100名を超える会社の規模が考えられます。

カテゴリー3

| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |

|---|

「カテゴリー1」「カテゴリー2」に該当しない会社のほとんどは「カテゴリー3」となります。しかしカテゴリー3であっても入国管理局のオンラインシステムに利用登録すればカテゴリー2の事業所として扱われます。

カテゴリー4

| カテゴリー4 | いずれにも該当しない団体・個人 |

|---|

これは新設の会社や事業が想定されます。大企業の新設分割などで、すでに会社の規模が大きくてもカテゴリー4になりますので注意が必要です。

外国人を雇用する企業等のカテゴリー別の優遇措置

提出書類の優遇措置

| カテゴリー | 提出書類 |

|---|---|

| カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4 | ▶在留資格認定証明書交付申請書 1通 ▶顔写真(40mm×30mm)1枚 ▶返信用封筒(簡易書留)1通 ▶どのカテゴリーに該当するかを証明する文書※2 ▶専門学校卒業 専門士又は高度専門士の証明文書 ▶外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した場合 認定学科修了証明書 ▶派遣契約に基づいて就労する場合 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) |

| カテゴリー3 カテゴリー4 | ▶申請人の活動の内容等を明らかにする資料 ■労働契約を締結する場合 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 ■日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し ■外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 ▶申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 ■申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 ■学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書 a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度※3の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) b.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) c.IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 d.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 ▶登記事項証明書 1通 ▶事業内容を明らかにする次のいずれかの資料 ■勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 ■その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 ▶直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 |

| カテゴリー4 | ▶前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料 ■源泉徴収の免除を受ける機関の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 ■上記(1)を除く機関の場合 ・給与支払事務所等の開設届出書の写し ・次のいずれかの資料 a.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) b.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 |

このようにカテゴリー別に必要な提出書類が変わってきます。ただし優遇措置のある書類でも、審査官から提出の要求があれば直ぐに提出しなければならないことがありますので準備しておくことは必要です。

※2どのカテゴリーに該当することを証明する文書

カテゴリー1

- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例 補助金交付決定通知書の写し)

- 「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例 認定証等の写し)

カテゴリー2

- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)

※3DOEACC制度とは

DOEACCとは、 Department of Electronics(現IT省)、 Accreditation of Computer Courses の略であり、 IT省により監督されている機関です。DOEACCは、大学以外の各種民間IT技術教育機関のトレーニング・コースをDOEACCの基準に照らして認定するとともに、当該コースを終了した人を対象とした認定試験を年2回実施し、合格者に資格を付与しています。

DOEACCの資格には、O、A、B、C の4種類があります。

| レベルO | 12学年の教育を受けている者が、1年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。 |

|---|---|

| レベルA | 15学年の教育を受けている者が、 1年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。 |

| レベルB | 15学年の教育を受けている者が、 3年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される。 |

| レベルC | 工科系大学の場合は16学年、 非工科系大学の場合は17学年の教育を受けている者が、2年間のDOEACC認定コースを終了し、試験に合格した場合に付与される |

※3このうちレベルA、B、Cを取得している場合には、上陸許可基準の学歴要件である「当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」の「これと同等以上の教育を受けたこと」に適合します。

在留資格取消しの可能性

在留資格の取消しとは、在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。

法務大臣は、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が有する在留資格を取り消すことができます。

| ① | 偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 |

| ② | ①のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合) 又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(例えば、申請人が自身の経歴を偽った場合)。 |

| ③ | ①又は②に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しません。 |

| ④ | 偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。 |

| ⑤ | 入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(ただし、正当な理由がある場合を除きます。)。 |

| ⑥ | 入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。 |

| ⑦ | 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が、その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。 |

| ⑧ | 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、出入国在留管理庁長官に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由ある場合を除きます。)。 |

| ⑨ | 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、出入国在留管理庁長官に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除きます。)。 |

| ⑩ | 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に虚偽の住居地を届け出た場合。 |

このように偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合は在留資格取消の対象になります。提出書類を省略できるからと、偽りその他不正を行うと、取り返しがつかないことになります。

在留期間の優遇措置

3か月・1年・3年・5年のいずれかになります。雇用契約期間も影響しますが、雇用する企業のカテゴリーによって優遇措置があります。

| 在留期間 | |

|---|---|

| 5年 | ▶次のいずれにも該当すること ・申請時の在留資格における入管法上の届出義務を履行している ・義務教育期間の子がいる親である場合は、学校に通わせていること。 ・就労期間が3年を超える |

| ▶次のいずれかに該当すること ・雇用する企業等がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当する ・雇用する企業等がカテゴリー3である場合、すでに5年以上「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人で、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留期間3年または5年で活動している。 | |

| 3年 | 上記「5年」の在留期間を付与される条件の内、就労期間が1年~3年である場合 |

| 「5年」の在留期間で活動していた外国人が次のいずれかに該当する場合 ・入管法上の届出義務を履行していない ・義務教育期間の子がいる親である場合に、学校に通わせていない。 | |

| 1年 | ▶次のいずれかに該当すること ・雇用する企業等がカテゴリー4に該当する ・「3年または1年」の在留期間で活動していた外国人が更新の際に次のいずれかに該当する a.入管法上の届出義務を履行していない b.義務教育期間の子がいる親である場合に、学校に通わせていない。 ・職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの ・就労予定期間が1年以下であるもの(契約期間が1年以下であっても、活動実績等から契約期間の更新が見込まれるものを除く。) |

| 3か月 | 就労予定期間が 3か月以下であるもの |

「技術・人文知識・国際業務」の資格で在留している場合には、次の届出を忘ずにしておかないと在留資格変更または更新時に不利益を生じることがあります。

また、素行不良や必要な届出をしていない場合は、在留資格変更や在留資格更新の時に希望する在留期間より短期で許可される場合があります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留中の方が必要な届出

入国後に住居地を定めたとき

住居地届出書

原則は、入管法に定める「住居地届出書」を住所がある自治体に提出しますが、役所の窓口にある住民異動届で住所を届け出れば、「住居地届出書」を提出したとみなされます。

引っ越したとき

住居地届出書

原則は、入管法に定める「住居地届出書」を新住所がある自治体に提出しますが、役所の窓口にある住民異動届で転入・転居住所を届け出れば、「住居地届出書」を提出したとみなされます。

氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更があったとき

在留カード記載事項変更届出書

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に届け出ます。

勤め先が変わったとき(転職・退職・会社の消滅・会社の名称変更・所在地変更)

契約機関に関する届出

所属機関に関する届出

地方出入国在留管理官署の窓口に直接、郵送またはインターネット経由で届け出ます。

これらの届出は遅滞なく行い、万一忘れていた場合でも、そのまま在留資格の更新をするのではなく、届出を行ってから更新をするようにしましょう。

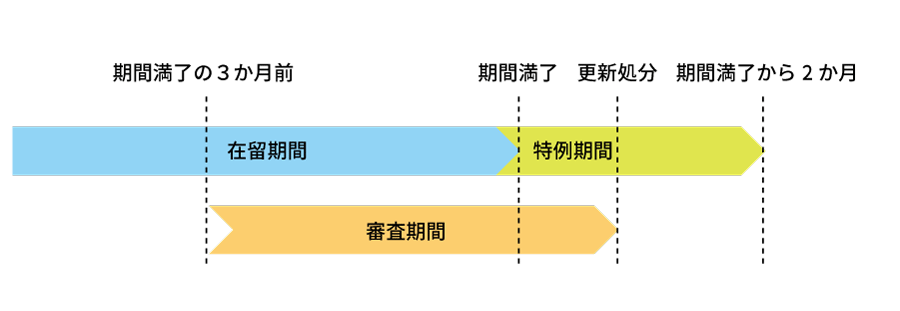

在留資格の特例期間

在留カードを所持している外国人が、在留期間更新申請又は在留資格変更申請を行った場合、在留期間の満了の日までに処分されないときは、処分がされる時又は在留期間の満了の日から2か月が経過する日のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格で在留できる特例期間があります。

昨今は特例期間のギリギリ一杯まで審査が長引くことがありますので、入管の問い合わせには即対応することが必要となってきます。