剰余金の違法配当

以前の記事で、分配可能額は、剰余金を基に算出されることを説明してきました。「分配可能な額」というからには、その額を超えることは違法な行為になります。

純資産から資本金、準備金等を控除した額から剰余金を算出して、配当可能額を決めることが法定されているからこそ、対外的な信用を担保しているとも言えます。それを超えて配当をしてしまったらやはりこれは責任問題になってしまいます。

今回は違法配当にはどのような責任があるのかを説明していきたいと思います。

違法配当を行った者の責任

違法配当に関する責任は会社法462条に規定されていますが、かなり複雑な条文です。ここでは深く追求せずに、表面的な部分を説明します。条文を簡略化して掲載しますので、元の条文にも触れていおて下さい。

- 株式会社が剰余金の違法配当をした場合には、違法配当を受けた者並びに違法配当に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役や執行役など)及び違法配当が次の各号に掲げるものである場合の当該各号に定める者※1は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

- 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。

- 第1項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第1項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。

ここでいう各号に定めるものとは、違法配当にあたる行為の決定を行った株式総会や取締役会があった場合の、「株式総会議案提案取締役」「取締役会議案提案取締役」を指します。

責任を負う者は次の通りです。

(1)違法配当による金銭等の交付を受けた株主

(2)違法配当に関する職務を行った業務執行者

(3)株主総会や取締役会で違法配当に関する議案を提案した取締役

(1)(2)(3)は、(1)の株主が受け取った金銭等の帳簿価格に相当する金銭を支払う義務を負います。この義務は(1)(2)(3)の連帯責任になります。

なぜ「株主が受け取った金銭等の帳簿価格に相当する金銭を支払う義務」なんてややっこしい言い回しをするかというと、配当が現金ではない可能性もあるからです。

(2)(3)の責任は、無過失を証明することが出来れば、違法配当を会社に返す連帯債務を負いません。

違法配当に関する支払い義務は原則的に免除することが出来ず、株主の総同意で、分配可能額を限度として免除することができるにとどまります。

違法配当で不利益を受ける者として、株主以外の債権者がいますので、株主だけの意思で免除は出来ないのです。

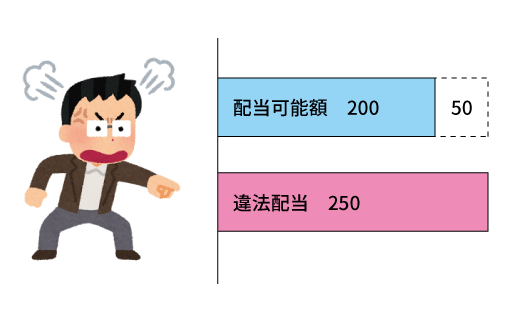

例えば、上図のように、株主に対して250の違法な配当をしてその内50が分配可能額を超えた状態だとします。

(2)(3)の者が連帯責任を負う者である場合に、総株主の同意があっても、免除されるのは200のみです。

というのも、もともと分配可能額であった200の部分の責任を免除しても債権者を害することにはならないからです。

これは何を意味するかというと、株主が会社に返す義務の範囲は、分配可能額を超えた配当の部分だけではなく、配当全部を返さなくてはならないということです。(250全部を返すということです。)

株主に対する求償

これまで説明したように違法配当で利益を得た株主が、会社にお金を返さなければならないのがスジです。

そこで、連帯責任を果たした取締役等は、違法な配当であると知っていた株主に対して求償をすることができます。

しかし、違法だとは知らずに配当を受け取った株主には求償をすることは出来ません。これは以下の第463条に規定しています。

- 前条第1項に規定する場合において、株式会社が第461条第1項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第1項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

- 前条第1項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

求償が発生するということは取締役等が無過失を証明できなかったということですから、例えば取締役のミスで分配可能額を見誤った結果、株主がそうと知らずに違法な配当を受け取ったとしたら、その株主は求償に応じなくても良いのです。

債権者の回収手段

違法な配当を受け取った株主に対して、債権者はその株主が受け取った配当と同等の金銭支払うように請求することが出来ます。

例えは、経営難のオーナー会社が、会社財産を株主に流出させた場合、債権者は直接その株主に相当の金銭を支払うように請求できます。(もちろん債権者の債権を超えて請求できるわけではありません。)

民法の債権者代位権に似ていますが、こちらは無資力要件がありませんし、保全の目的ではなく、弁済として直接自己に支払を要求できる点が異なります。