会社分割とは

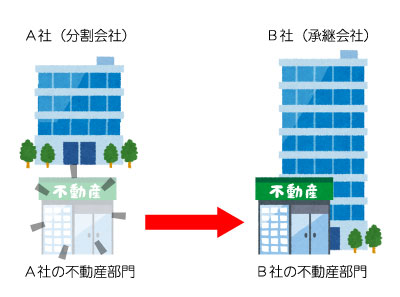

会社分割とは、ある会社の事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることをいいます。

会社分割には吸収分割と新設分割があり、会社法2条での定義は次の通りです。

吸収分割

株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。新設分割

一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。

吸収分割

吸収分割は、分割会社と承継会社が吸収分割契約を締結し、分割会社の事業に関して有する権利義務の全部または一部が承継会社に承継されます。

分割会社は、承継会社から対価として、金銭等を受け取ります。ここでいう金銭等とは、現金でも良いし、株式や社債を交付しても良いです。

(※吸収合併の場合と異なり、対価を受け取る者が株主ではない。)

新設分割

新設分割は新設分割計画を作成し、新しく設立した会社に分割会社の事業に関する権利義務の全部または一部が承継されます。

こちらは分割会社が受ける対価は新設会社が発行する株式か社債等に限られます。

なぜ、吸収分割の対価が金銭等で、新設分割の対価が株式か社債等に限られるのでしょうか。

吸収分割の分割会社は、会社に対する株主としての関係を、分割対価としてお金で清算しても良いし、分割対価として承継会社の株式を交付を受け、承継会社の株主となっても良いのです。

対して、新設分割の場合に、分割会社の株主が、分割対価として金銭で清算しても良いことにしてしまうと、新設会社に株主がいなくなる可能性が出てきてしまいます。ですから新設合併の場合は、分割会社への合併対価は、原則的に株式等を交付することになります。

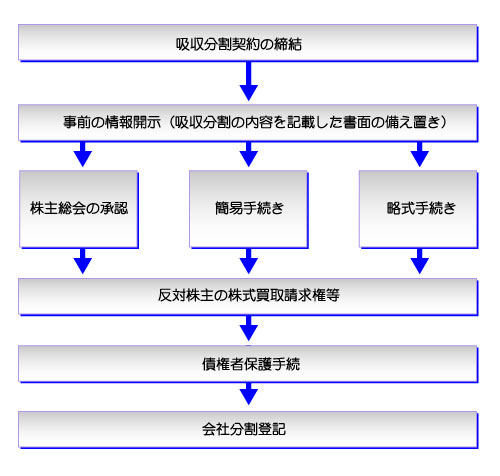

吸収分割の手続き

吸収分割の手続きは大まかにこのような流れになっています。簡易手続き、略式手続は以前の記事も参考にしてください。

ほとんどの流れは合併の場合と同様なのですが、一部異なるところがありますので、説明してきます。

株主総会の承認

分割会社の手続き

分割会社は、合併契約の効力が発生するまでに株主総会の特別決議で承認を受けなければなりません。

分割会社の株主総会の承認を不要とする場合

前条第一項(吸収合併契約等の承認等)の規定は、存続会社等が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。

2 前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。

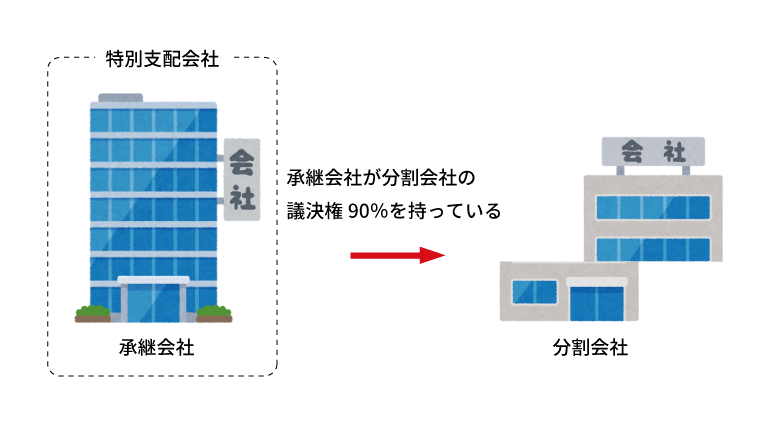

略式手続き

承継会社が分割会社の特別支配会社である場合は、原則的に分割会社の株主総会の承認を必要としません。これを略式手続(略式合併)といいます。

この略式手続の例外としてただし書きが続きますが、これは吸収合併、株式交換の場合に限られます。これはなぜかというと、吸収合併、株式交換の場合は、対価が消滅会社等の「株主」に支払われるのに対し、吸収分割の対価は分割会社に支払われるからです。読み比べてみてください。

簡易手続き

分割会社から承継会社に承継される資産が、分割会社の1/5を超えない場合は、分割会社の株主総会の承認を必要としません。

会社法第784条の第2項は、「吸収分割」にだけ規定していますので、合併には適用されません。流し読みしていると混乱しますのでご注意ください。

承継会社の手続き

分割会社は、合併契約の効力が発生するまでに株主総会の特別決議で承認を受けなければなりません。

承継会社の株主総会の承認を不要とする場合

- 前条(吸収合併契約等の承認等)第1項から第3項までの規定は、吸収分割会社が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。

- 前条(吸収合併契約等の承認等)第1項から第3項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第2項各号※1に掲げる場合又は第1項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

一 次に掲げる額の合計額

イ 吸収分割会社に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額

ロ 吸収分割会社に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額

ハ 吸収分割会社に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額

二 存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

※1同条第2条各号は会社法795条2項各号を示しています。クリックして確認してください。

- 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

- 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

- 株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交換完全親株式会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額として法務省令で定める額を超える場合

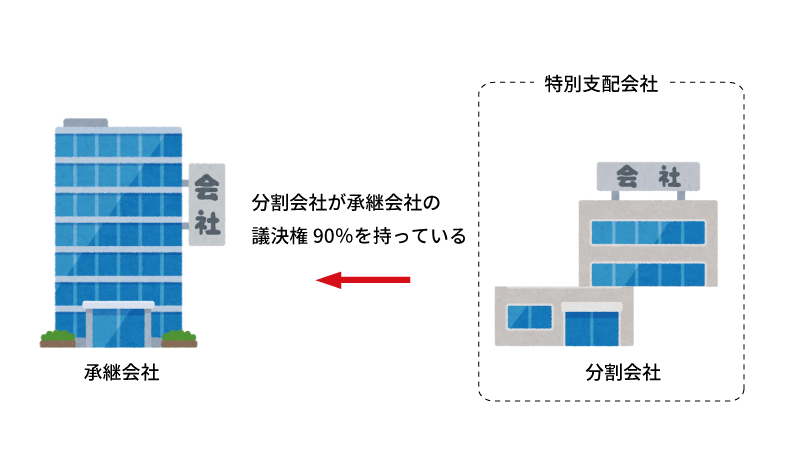

略式手続

分割会社が承継会社の特別支配会社である場合は、原則的に株主総会の承認を必要としません。これを略式手続(略式分割)といいます。

略式手続の例外

分割承継の対価が譲渡制限株式で、承継会社が非公開会社である場合は、存続会社の株主総会の承認を省略できません。

承継会社の株主の立場で見てみましょう。非公開会社の株主構成はファミリー企業であるとか、顔を知っている仲であるなど、排他的な傾向があります。通常、譲渡制限株式の譲渡を行うには厳格な手続きが必要です。それを取締役会だけで決められると、既存株主がよく知らない会社が株主構成に入ってくることになります。そうなると困るので株主総会の承認を省略することができないようになっています。

簡易手続き

分割会社の価額が、承継会社の価額の1/5を超えない場合は、原則的に承継会社側の株主総会の承認は不要になります。これを簡易手続(簡易分割)と言います。

簡易手続きの例外

略式手続の例外と同様に、分割承継の対価が譲渡制限株式で、承継会社が非公開会社である場合は、承継会社の株主総会の承認を省略できません。

承継会社が承継する分割会社の債務が、分割会社の資産を超える場合(第796条2項ただし書き)

吸収分割承継株式会社が承継する吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継株式会社が承継する吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

分割会社への対価が「承継債務額-承継資産額」を超える場合

この例では、承継資産額15億円から承継負債額10億円を引いて5億円になりますが、分割対価が7億円ですので、承継会社の株主総会の承認が必要となります。

承継会社の株主総会での取締役の説明義務

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。

一 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

二 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

概ね次の時には、承継会社の取締役は株主総会で説明する義務が生じます。

このような説明義務が生じますので、略式手続や簡易手続きで、株主総会を省略することが出来なくなります。